干支や誕生月によって定められた「守り本尊(まもりほんぞん・守護仏)」は、古くから私たち一人ひとりを見守り、人生を導いてくれる存在として信仰されてきました。

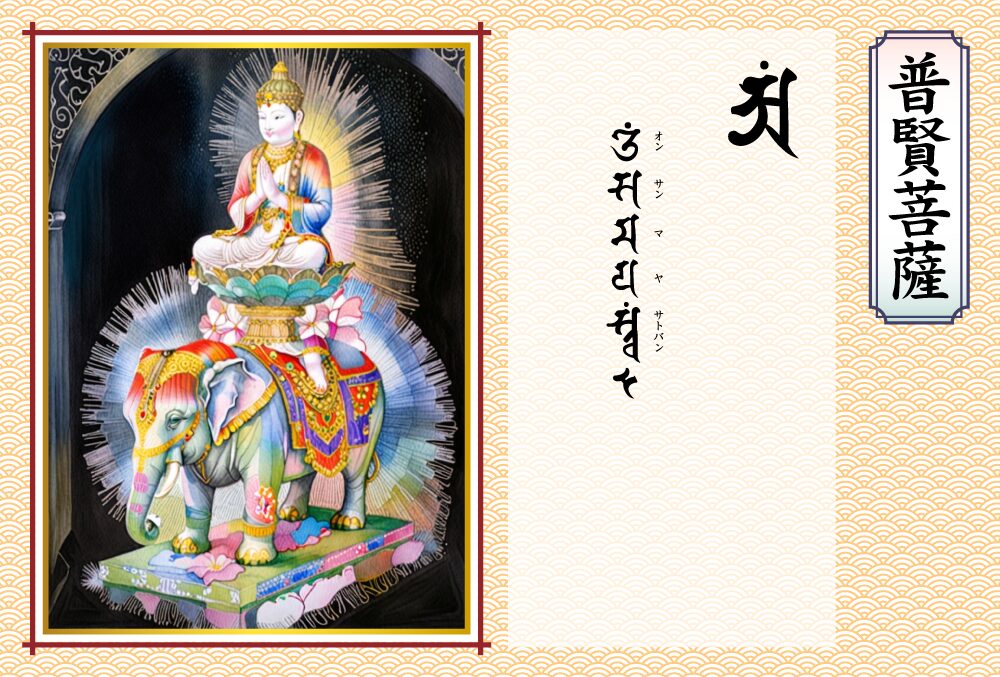

辰年、巳年生まれ、または4月、5月生まれの方を守るのが、知恵と慈悲を象徴する「普賢菩薩」。

普賢菩薩のご利益や真言(マントラ)、どのような神様として信仰されているのか、さらには実際に参拝できる全国のおすすめ寺院まで、詳しくわかりやすく解説します。

守り本尊への理解を深め、日々の心の拠り所として活用してみてください。

▼micaneおすすめ商品はこちら▼

目次

守り本尊とは?八尊仏の意味

守り本尊とは、生まれた干支や月によって一生を通して私たちを守り導いてくれるとされる仏様のことです。

「守護仏」や「八尊仏」とも呼ばれ、古来より日本や中国の仏教文化において深く信仰されてきました。

現代においても、自分の守り本尊に手を合わせ、厄除けや開運、そして心の平穏を願う人は少なくありません。

中でも日本では、「八尊仏(はっそんぶつ)」という考え方が広く親しまれています。

これは、12の干支を8体の仏様が守るという教えに基づいたもので、それぞれの干支に対応する守護仏が定められています。

守り本尊は、生まれ持った性格や運命を優しく導いてくれる存在です。

人生の節目や厄年、新しい環境に踏み出す時など、「運気を高めたい」「心の支えがほしい」と感じた時に、多くの人が守り本尊のご加護を求めて祈りを捧げています。

守り本尊や八尊仏について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

普賢菩薩とは?名前の由来と特徴

普賢菩薩は菩薩の一尊で、善き心の働きを象徴しています。

実践する力を司る存在だといわれています。

名前の由来は、サンスクリット語の「サマンタバドラ」を漢訳したものです。

「普」はあまねく、すべてに、「賢」はすぐれた徳を持つと意味します。

つまr、全てのおいて優れた徳を持つ菩薩、あるいは「あまねく善を修める者」と訳されることが多いようです。

あらゆる人を平等に導く存在だと言い表せます。

- 白象に乗る姿

- 文殊菩薩と対比

- 信仰とご利益

普賢菩薩は、六本の牙を持つ白象に乗る姿で描かれ、「力強さ」「忍耐」「清らかさ」を象徴します。

六牙は悟りに至る六つの修行「六波羅蜜」を表しています。

釈迦如来の脇侍として文殊菩薩と共に祀られ、文殊が「智慧」、普賢が「行動」を象徴し、仏道修行の調和を表します。

信仰面では、願望成就、忍耐力や実行力の向上、人間関係の調和など、人生を正しく導くご利益があるとされています。

文殊菩薩について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

辰年・巳年や4月・5月生まれが普賢菩薩の守護を受ける理由

干支や生まれた月に該当する守り本尊という考え方は、密教や干支信仰に基づく古くからの教えです。

そのような中、辰年と巳年、4月、5月生まれの人の守護仏は「普賢菩薩」となっています。

普賢菩薩は、行動力や誠実さ、認定という徳を司る菩薩でもあり、これらの資質を伸ばしてくれます。

結果的に、人生をより良い方向に導くのです。

辰年や巳年、春に生まれた人々は、そもそも活発で意志が強い性格だといわれています。

普賢菩薩の慈悲と導きによって、長所がより良い形で発揮するはずです。

普賢菩薩のご利益(実行力・福徳・調和・女性守護)

- 実行力の向上

- 福徳を授ける

- 調和と人間関係の安定

- 女性の守護

普賢菩薩は、「善い行いを実践する力」を授ける仏様で、意志力や継続力を高め、行動力を引き出すご利益があります。

また、「福」と「徳」を兼ね備えた存在として、金運や人間関係、仕事運の向上にもつながると信じられています。

調和を重んじる菩薩であり、人間関係の安定やトラブル回避にも力を発揮します。

特に女性の守護仏としても親しまれ、心身の安定や安産、子宝、良縁などへの祈願に多く選ばれています。

普賢菩薩の真言と唱え方

普賢菩薩を信仰する場合、マントラと呼ばれる真言を唱えるとそのご加護をいただけるといわれています。

真言とは、仏の功徳や力を直接伝えるような神秘的な言葉で、サンスクリット語を音写したものです。

普賢菩薩の真言は「オーン・サンマヤ・サトバン」(梵語表記:oṃ sammayaḥ sattvaṁ)」。

意味は「正しい行いを貫く清らかな心を持ち、徳を積む者」となっています。

真言を唱える際は、静かな場所で姿勢を正して心を落ち着けるところから始めます。

数回繰り返せば、気持ちが整って、心に平安が訪れます。

一日に一回だとしても、心を込めて唱えるとご加護を受けられるはずです。

実行力を高めたい時や困難を乗り越えたい時、願いを実現したい時などにおすすめだといわれています。

普賢菩薩を祀る神社・寺院

- 常楽寺【埼玉県】

- 太山寺【兵庫県】

- 普賢寺【三重県】

- 常覚寺【奈良県】

- 妙法院【京都府】

- 胎蔵寺【広島県】

- 金剛寺 普賢院【岡山県】

- 威徳院【長野県】

普賢菩薩を祀る主な寺院は全国各地に点在し、それぞれ独自の歴史と信仰を持っています。

埼玉県の常楽寺は地域に根ざした穏やかな祈りの場として知られ、兵庫県の太山寺は長い歴史を誇る名刹です。

三重県の普賢寺は普賢菩薩の名前を冠し、特に信仰が厚いことで有名です。

奈良県の常覚寺や京都府の妙法院は古都の伝統を受け継ぎ、格式ある雰囲気が漂います。

広島県の胎蔵寺や岡山県の金剛寺 普賢院は地域の守り仏として親しまれ、長野県の威徳院も信仰と修行の場として重要な役割を果たしています。

これらの寺院は、普賢菩薩のご利益を求める多くの人々に訪れられています。

普賢菩薩の特徴や真言についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

日常生活でできる祈り方・心構え

普賢菩薩は行と呼ばれる実践や行動の象徴だからこそ、日々の生活の中でその教えを意識することが重要です。

祈る場合は、特別な場所や時間でなくて構いません。

- 短い時間でも真言を唱える

- 日々の善い行いを意識する

- 忍耐と継続の精神を大切にする

- 周囲との調和を心掛ける

- 感謝の気持ちを忘れない

普賢菩薩の教えを日常生活に取り入れるには、まず朝や夜に真言を唱えて心を落ち着けましょう。

日々の小さな親切や誠実な態度を心がけ、善い行いを実践することも大切です。

また、困難に直面しても忍耐強く継続する姿勢が、ご利益を受けるための重要な心構えとなります。

家族や職場での調和を大切にし、思いやりや感謝の気持ちを持つことが人間関係の安定につながります。

日々の恵みに感謝し、普賢菩薩の導きに感謝の念を捧げることで、心が清らかになりさらなる加護を呼び込めるでしょう。

占い師sakuraのワンポイントアドバイス「実践と徳を導く忍耐の普賢菩薩」

六本の牙を持つ白象に乗り、実行力や忍耐力、福徳、調和、そして特に女性の守護を象徴します。

普賢菩薩は善い行いを実践し、人生を正しく歩む力を授ける存在で、日常の真言唱和や善行を通じてご利益を受けられます。

全国の寺院で祀られており、心の安定や運気アップを願う人々に親しまれています。

▼micaneおすすめ商品はこちら▼

無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。

占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!

無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。

占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!