古くから伝わる童謡の“かごめかごめ”。

このかごめかごめの歌詞には怖い意味があり、「歌ってはいけない」といわれることも。

今回は、そのかごめかごめの歌詞の意味や、かごめかごめを「歌ってはいけない」といわれる理由、歌ってはいけない場所などについて紹介していきたいと思います。

さまざまな噂があるかごめかごめの歌の真実が知りたい人は、ぜひご覧ください。

目次

かごめかごめは怖い!歌ってはいけない理由とは

まずはなぜ、かごめかごめが歌ってはいけない歌といわれているのかについて説明していきましょう。

ここでは、かごめかごめの歌詞と遊びかた、そして不吉といわれる理由や歌ってはいけない場所について紹介します。

霊を呼ぶ?不吉な印象の歌詞と遊び方

かごめかごめが怖い歌だといわれるのは、その歌詞の意味が分かりづらいこと、そして歌詞全体から漂う不気味さにあると考えられます。

まずはかごめかごめの歌詞を確認していきましょう。

-

かごめかごめ

かごのなかのとりは

いついつでやる

よあけのばんに

つるとかめがすべった

うしろのしょうめんだあれ

実際にはまったく同じ歌詞を2回続けて歌うというのが、かごめかごめの正式な歌となっています。

そして、この童謡を歌いながら遊ぶ方法も古くから存在しています。

かごめかごめの遊びかたは次のとおりです。

- じゃんけんをして鬼を決める

- 鬼は目を閉じてしゃがむ

- 他の人は手をつないで鬼を囲み“かごめかごめ”を歌いながら鬼の周りをぐるぐる回る

- 歌い終わったらそのまま全員しゃがむ

- 鬼は自分の真後ろにいる人の名前を当てる

- 名前が当たればその人が次の鬼になる

一見、楽しい遊びに見えますが、人によっては不気味さを感じてしまうこともあるでしょう。

歌詞の中には“夜明けの晩”や“後ろの正面”といった、どこか不思議な、霊的な何かを感じさせる言葉が含まれているだけでなく、“鶴”と“亀”という本来であればおめでたい象徴、長寿の象徴とされる動物が滑って転ぶことを連想させる歌詞が含まれています。

これらがどこか漠然とした不気味さを感じさせてしまうため、歌うことで霊などの不吉なもの、邪悪なものを呼ぶため、歌ってはいけないのではないかと考えられているのです。

お風呂で歌うと霊が寄って来やすい

かごめかごめが霊などの不吉な存在を呼んでしまう歌だと考えられているからこそ、お風呂で歌うことはタブーとされています。

水がある場所には基本的に霊的な存在が近寄ってきやすいといわれています。

入浴時に大量の水を使うお風呂は、家の中でもトイレと並んで霊が溜まりやすい場所なのです。

そこでかごめかごめを歌うことは、霊をより多く呼び込んでしまうと考えられるでしょう。

特にいわれているのは、お風呂の鏡の前でかごめかごめを歌ってはいけないということ。

鏡は異世界と通じるとされているため、その前で霊を呼ぶかごめかごめを歌ってしまうと、鏡を通して霊を引き寄せてしまうのです。

実際に、面白半分にかごめかごめをお風呂の鏡の前で歌ったことで、そのときには何も起こらなくてもそれから家の中で得体のしれない気配を感じたり、誰もいないはずの家の中で人の話し声や足音がするなどの怪奇現象に悩まされることになった人もいるようです。

怖すぎる!かごめかごめに隠された本当の意味

歌詞から何となく不穏な空気や不吉な印象を受けるかごめかごめの歌詞ですが、この歌詞にはどのような意味があるとされているのでしょうか。

ここでは、かごめかごめの歌詞に隠されている本当の意味について、紹介していきます。

いくつか意味があるとされているため、特に根強い5つの説について説明していきましょう。

お腹の子を殺された妊婦

まず最初に紹介するのは、お腹の子を殺されてしまった妊婦の心情を歌った歌という説です。

この場合、“かごめ”というのは妊婦のことで、“籠女(かごめ)”と捉えることができるでしょう。

籠とはお腹のことであり、“籠の中の鳥”は赤ちゃんそのものを指していると考えられます。

“かごめかごめ かごのなかのとりは いついつでやる”

これは、お腹の中の赤ちゃんはいつ生まれてくるのか?という意味として捉えるのですが、怖い意味が含まれているとされるのはここからなのです。

この歌詞の中で妊婦は、夜明け前に誰かの手によって突き飛ばされ、お腹の中の子供と一緒に殺されてしまうのだといわれています。

“よあけのばんに つるとかめがすべった”

この鶴と亀は、母親と赤ちゃんのことで、“滑った”…つまり、背後から伸びてくる“誰か”の手によって突き飛ばされた、あるいは突き落とされてしまったのだと考えられます。

そして最後、“うしろの”しょうめんだあれ”というのは、「私と赤ちゃんの命を奪った背後の手は誰のものだったのだ?」という赤ちゃんと一緒に殺されてしまった妊婦の恨みの感情を込めた歌となるのです。

処刑を待つ罪人

かごめかごめがこれから処刑されるのを待つ、牢獄の中の罪人の心情を歌ったものだという説も存在します。

“かごめかごめ”というのは牢獄にいる罪人のことです。

そして、“かごのなかのとりは いついつでやる”…この歌詞は、出ることを待ち望んでいる感情ではありません。

処刑が決まっている罪人が牢獄から出されること、それは処刑される瞬間を迎えることを意味しています。

つまり、「自身の処刑される瞬間はいつやってくるのか?」と恐怖に怯える罪人の感情を表しているのだと捉えることができるのです。

鶴と亀が滑るという縁起が良い動物が転ぶという出来事は“不吉なこと=処刑”を意味しており、その処刑は夜明けの晩…まだ明け方のまだ薄暗い時間に行われることを指しています。

そして最後の“うしろのしょうめんだあれ”。

昔の処刑は斬首という方法で行われていたため、執行の際には罪人は目隠しをされ、周囲の光景を見ることはできませんでした。

つまり、背後に首を切るための処刑人が既に刀を構え、立っている様子を見えないながらも気配で感じ取り、死のその瞬間まで恐怖に怯える罪人の感情を表しているのです。

邪悪を閉じ込めた鳥居

かごめかごめは警告の歌であるという説もあります。

ここでの“かごめ”は、“囲め”…つまり、“封じる”という意味なのです。

そして籠の中の鳥と表現されているのは、鳥居の中に封印されている邪悪な存在を指していると考えられます。

“いついつでやる”というのは、封印されている鳥居から邪悪なものが解き放たれてしまうことを恐れる感情が込められており、万が一、邪悪なものが解き放たれてしまえば、それは鶴と亀が滑るような不吉な出来事であり、あってはならない悪いことが立て続けに起こってしまうことを意味しているのです。

“うしろのしょうめんだあれ”という歌詞に関しては、どのくらい悪いことが起こるのか、それを表現するにあたって“自分の背中が自分で見えてしまうほどあり得ないことが起こる”という意味として捉えられる場合もあれば、邪悪なものの封印を解こうというような、とんでもないことをしようとしているのは誰だ?という意味であります。

この場合のかごめかごめの歌詞には、決して起こってはいけないことが起こるから、その鳥居の封印を解いてはいけない…という強い警告の意味があると考えられるでしょう。

口減らしされる子供

歌詞の内容に怖い意味があるとされるのではなく、かごめかごめの歌が“ある悲しい出来事”に使われていたという話もあります。

かごめかごめの歌が一体いつ生まれたのかについては定かではありませんが、間違いなくかなり古くから存在したわらべ歌であることは確かです。

そしてその昔、大飢饉が起こるなどして、食べ物が少なく、口減らしのために子供を捨てたり、時には殺さなければならないこともあったといわれています。

その口減らしのときに、「どの子を殺すか?」決めるために、かごめかごめの歌を歌い、現代に残る遊びと同じように選んでいたのだとされているのです。

一説には、子供たちにかごめかごめの遊びをさせて、そこで鬼になった子を口減らしのために殺していたとされており、歌詞よりも歌の使われかたに背筋がゾッとしてしまいます。

身売りした遊女

かごめかごめの歌詞の中の“かごめ”を“籠女”とし、その籠女を遊女のことだとする説もあります。

この場合の“籠”は遊郭のこと。

遊女は、多くの場合家族の口減らしのために身売りされ、お金と引き換えに遊女になるために遊郭に売られてきました。

遊郭のある花街から出ることは決して許されず、もしも出た場合には“足抜け”といい、見つかった場合にはひどく折檻されたといわれ、ときにはその折檻によって命を落とす遊女も珍しくなかったといわれています。

“かごめかごめ かごのなかのとりは いついつでやる”

身売りされ、出たくても出られない籠の中の鳥となってしまった遊女自身が自分を自虐的に捉えてこの歌を歌ったといわれているため、かごめかごめの歌詞には遊女の深い悲しみが込められていると捉えることができるのです。

逆再生したかごめかごめの呪いのメッセージ

かごめかごめの歌が怖いといわれているのは、その歌詞から伝わる不気味さだけが理由なのではありません。

実は、かごめかごめを逆再生すると、恐ろしい言葉が聞こえてくるとされているのです。

逆再生すると、聞こえてくるのは、“死ぬ”や“嘘”、そして“嫌い”や“(お)かあさんが見捨てた…”という言葉。

かごめかごめの歌の意味として、口減らしされた子供の歌であるという説を紹介しましたが、逆再生した場合にはまさに、口減らしのために、親に裏切られた、捨てられたという絶望の中で殺されていく子供の心情がはっきりと聞こえてくるのです。

通常の速度で逆再生すると、言葉を聞き取れない場合もあるのですが、少し速度を落として聞くことで、これらの言葉をはっきりと聞き取ることができます。

かごめは六芒星?かごめかごめのその他の解釈

かごめかごめの歌には、暗号が隠されていると考えられている場合もあります。

“かごめ”は“籠目”であり、その籠目の形は六芒星のように見えるものであるため、その六芒星をもとに埋蔵金のありかを示しているのではないかという説や、謎の言葉が並ぶ歌詞が実は日本語ではなくヘブライ語なのではないかとされる説が存在しているのです。

ここではそれぞれの解釈について説明していきましょう。

徳川の埋蔵金を指す説

徳川家康を初代とし、それから15代にわたって日本を統治した徳川家と六芒星には深い繋がりがあります。

徳川家が建立した日本中の寺社仏閣を線で結ぶと、六芒星が現れるといわれており、かごめかごめの歌詞から読み解かれるのが徳川の埋蔵金のありかなのではないか?という説に繋がっているのです。

六芒星の中心となっているのは、栃木県日光市にある日光東照宮であり、家康のお墓もあるこの日光東照宮の広い敷地のどこかに、莫大な埋蔵金が隠されているのではないかと考えられています。

歌を暗号とし、知られないように、しかし忘れられることがないように、一見意味が分からない歌詞に埋蔵金のありかを示したというのは信憑性の高い一説となっているのです。

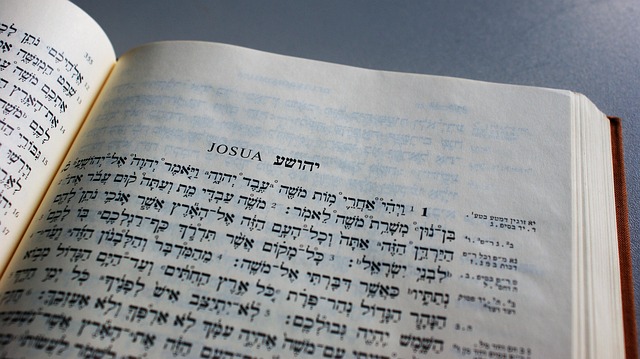

ヘブライ語説

かごめかごめの歌詞は、数々の解釈が生まれるほど、その意味が謎に満ち、ただならぬ雰囲気を醸し出しています。

しかし、意味が分からないからこそ、実はこの歌詞は本来日本語ではなく、他の言語だったものが日本国内で童謡として歌われていく中で日本語の歌詞に置き換えられていったのではないかと考えられているのです。

かごめかごめの歌詞を、その日本語の発音に似ているヘブライ語に置き換えてみると、日本語の歌詞よりも意味のある文脈が見えてくるとされています。

まず、“かごめかごめ”ですが、これはヘブライ語では“khagormi(カゴーミー)”となり、「何を囲む?」という意味となります。

そして、“かごのなかのとりは”ですが、これは“khagorna(カゴーナ)”と“nakana(ナカナ)”、“torid(トリー)”“va(ヴァ)”で「囲んでしっかりと守っているものを取り出しなさい」という意味の命令形となるのです。

さらにその先も、“いついつでやる”は“hitsit(ヒィツィ)”“diyur(ディユゥー)”で「火をつけることで手に入れられる」という意味として捉えられたり、その先の“よあけ”という言葉を組み込んで“ya(ヤ)”と“akar(アカー)”で「火をつけて滅ぼしてしまえ」という意味として捉えられることもあります。

“よあけのばんに”は“banahti(バナティ)”で造られたという意味を持っています。

“Ya”と“akar”をここで一緒にするなら、滅ぼされたことで造られたものがあることを示していると考えることもできるでしょう。

その先の“つるとかめがすべった”は、“tsur(ツ)”“kamea(カメア)”“shovetet(ショーベッテ)”となり、「お守りの岩の効果がなくなった」という意味になるようです。

そして最後、“うしろのしょうめんだあれ”は“hushar(フーシャー)”“shomem(ショーメム)”“dalak(ダラッ)”で、「焼かれた荒地は見捨てられることとなった…」となります。

ヘブライ語に置き換え、それを日本語に置き換えると、これは人々が住む土地で触れてはいけないものに触れ、神々の裁きが下る様子を表していると捉えることができるでしょう。

他にもある歌ってはいけない怖い歌

日本の古い童謡の中には、歌ってはいけないといわれるものが他にも存在しています。

ここではかごめかごめ以外に、歌ってはいけないとされる童謡を2つ、紹介したいと思います。

通りゃんせ

“とおりゃんせ”は、かごめかごめ同様、歌ってはいけないといわれています。

-

とおりゃんせとおりゃんせ

ここはどこのほそみちじゃ

てんじんさまのほそみちじゃ

ちっととおして くだしゃんせ

ごようのないものとおしゃせぬ

このこのななつのおいわいに

おふだをおさめにまいります

いきはよいよい かえりはこわい

こわいながらも

とおりゃんせ とおりゃんせ

この歌詞にもいくつかの説がありますが、本来は七五三のお参りで天神様にお札を納めに行く母子の様子が歌われているものとされています。

しかし、歌詞の中に“かえりはこわい”や“ごようのないものとおしゃせぬ”“こわいながらも”など不穏さを感じさせる歌詞が含まれていることから、厳しい関所を通る際の緊張感を歌ったものだという説があります。

またそれ以外にも、“いきはよいよい かえりはこわい”を、天神様へのお参りと嘘をつき、母親に連れられて口減らしのために捨てられる、殺されてしまう子供の様子を歌ったものという説もあるのです。

7歳になる子供を、天神様に捧げるという名目のもと、殺してしまおうとしているのだと捉えられます。

“こわい”が古くは“疲れた”という意味として使われていたこともあるため、天神様のお参りの行きは元気だが帰りは疲れているという意味にもなり、必ずしも怖い意味があると解釈することはできないのですが、とおりゃんせにもかごめかごめ同様、口減らしのために子供を殺すという悲しい時代背景が投影されていると考えることができるのです。

てるてる坊主

かごめかごめやとおりゃんせと比べると比較的新しい時代に生まれた童謡となるてるてる坊主もその歌詞の衝撃的な一文から、歌ってはいけない怖い歌といわれています。

-

てるてる坊主 てる坊主

あした天気に しておくれ

いつかの夢の 空のよに

晴れたら金の鈴あげよ

てるてる坊主 てる坊主

あした天気に しておくれ

私の願いを 聞いたなら

あまいお酒を たんと飲ましょ

てるてる坊主 てる坊主

あした天気に しておくれ

それでも曇って 泣いたなら

そなたの首を チョンと切るぞ

最後の“そなたの首をチョンと切るぞ”に怖い印象を抱いた人は多いと思います。

これには怖い伝説が由来しているとされているのです。

その昔、降り続く雨に悩まされている村へ一人のお坊さんがやってきました。

お経を唱えて雨をやませることができるというお坊さんに、村人たちはぜひお経を唱えてほしいとお願いし、お坊さんは一昼夜お経を唱え続けたそうです。

しかし雨は止まず…。

怒った村人はお坊さんの首を刎ねて殺してしまったのです。

そしてその首を白い布に巻いて木からつるしたところ、雨が止み、それからてるてる坊主の習慣が始まったとされています。

この恐ろしい話が童謡“てるてる坊主”に暗に込められているといわれ、歌ってはいけない恐ろしい歌だといわれているのです。

占い師CRISSのワンポイントアドバイス「かごめかごめは怖いわらべ歌!安易に歌ってはいけない」

さまざまな説があるけれど、どれも背筋がゾッとする怖い説ばかりよね。

言霊というのがあるけれど、霊的なものを信じる人が、その怖い意味を知りながら歌を歌うことで邪悪なものを引き寄せてしまう可能性はあるの。

だから、霊的なものを信じている人は、かごめかごめの歌を安易に歌わないほうが良いわね。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow @micaneuranai

無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。

占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!

無料占いのmicane(ミカネ)は占いの力でアナタの人生の不安や悩みを無くしてHappyにするフォーチュンメディアです。

占い師やスピリチュアルライターによるコラムも合わせてご覧ください!